「パラダイムシフト」とは、その時代に当然と

考えられていたものの見方や考え方が

劇的に変化することだそうです。

鎖国・士農工商の江戸時代から、開国・四民平等の明治への転換はパラダイムシフトの最たるものでしょう。

2023年は、2022年までとは違う「パラダイムシフト」の始まりのように思えます。

パラダイムシフト その1 物価高

日本はバブル崩壊後、長期のデフレーションに陥りました。

モノの値段が上がらないのは良いことのように思いますが、

デフレになると賃金も上がらず、モノが売れなくなり企業業績が悪化します。

リストラやコストカットが全体を覆うと、活力が削がれ、

景気停滞減速を招く悪循環が発生するのがデフレの怖さです。

昨年秋は、40年ぶりに3.7%の物価上昇をみました。

何と長きのデフレ時代、多くの人にとって物価上昇はどう影響するのでしょうか。

これからのインフレーションは粘着型で一度値上がりすると値下げが困難なものが多く、

物価高は長く続くと目されています。

平均的な家計(何処を平均とみるのかは不明ですが)で

物価高による支出増は年6万円以上になるとの試算もあります。

このところの日本のインフレは3%台で米欧の比ではありません。

物価上昇が起爆となり、良いパラダイムシフトとなるよう願うばかりです。

パラダイムシフト その2 金利のある世界

低金利どころか、金利のない時代がどのくらい続いたのか。

世界的なインフレで各国は政策金利を上げたため、高金利の国に資金が向かい、

円安による貿易赤字と相まって資金の海外流出が続きます。

金利はお金の値段とも言われます。

低金利の弊害として海外からの投資を呼び込めない、

安易な借り入れに走り易く企業の淘汰が進まない、

不良債権の温床となりやすい等が挙げられます。

多分、これ以上内外金利差が開くことを良しとせず、日本も政策金利を上げ、

金利のある世界へ移行すると思われます。

ただし、銀行預金金利と比べ借入金利の方が高いため、

住宅ローンなどの高額で長期に及ぶ借入はより慎重な計画が必要となります。

金利高に耐えられる家計とし、高金利を享受できるようにしなければです。

パラダイムシフト その3 賃上げ

〝アメリカで寿司職人で働くと年収4000万円になるんだって。〟

先日、前を歩く若い男性2人の会話に思わず聞き耳を立ててしまいました。

ニューヨーク大戸屋の定食が6,000円、ミネラルウォーター1本の値段が700円、

マックのアルバイトの月収は40万円、なんて聞くと

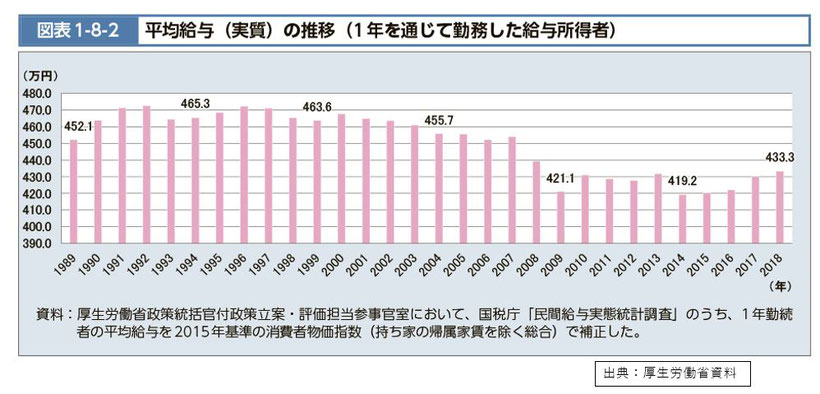

何故、日本だけ賃金は上がるどころか、減っているのか。

今の日本に最優先なのは、「働く人の賃金を上げる」ことではと思えてなりません。

働く人と言っても、上場企業で働く人、中小企業の人、正社員、非正規、

扶養範囲内で働く人、65歳以上の人など、働き方も多様化して一様ではありませんが、

全ての働く人の賃金の底上げが必要なのは共通の認識だと思います。

国民の豊かさを示す指標一人当たりGDPでみても、

日本はアジアでは台湾や韓国よりも下の衝撃が大手メディアでもようやく報じられ始めました。

(1人当たりGDPは、GDPをその国の人口で割った指標)

コロンビア大学の伊藤隆敏教授は、「退職金を廃止して前払いすべき」と提唱しています。

退職金も労働報酬である以上、先に貰うか後で貰うかの選択肢くらいはあっていいはずです。

「企業型DC」は、正に労働者一人ひとりに自身の退職金を前払いする方法です。

(詳細はお問い合わせ下さい。)

賃金が上がることを最優先とするなら、とにかく可能性のあることは試してみる。

パラダイムシフトが起こると当初は戸惑いますが、

長期の停滞から抜け出すためにも、受け入れなければ衰退の道をたどるだけなのでは。。

今年は卯年、ここは気合を入れて跳ねてみる。